第44回ボランティア活動(鳴海)レポート 広報委員 野中賢輔

平成26年4月19日、緑区鳴海町新海池周辺で第43回のボランティア清掃活動が行われました。

この地域は緑土木事務所からの要請を受けて、今回初めてゴミ拾いを行うことになりました。そして依頼者の緑土木からは服部所長以下役職者6名が私達と一緒に参加していただくことになりました。林副所長、森田管理係長、井藤維持第一係長、森山維持第二係長、深津整備係長です。

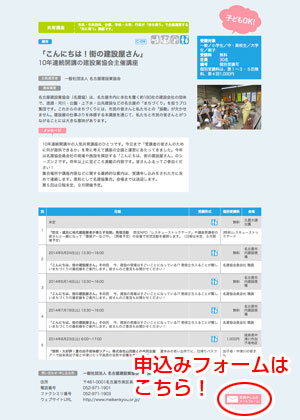

集合時間の8:30には名建協150人が新海池野球グランドに集結しました。山田会長の挨拶後、服部所長から激励の挨拶を受け、当番担当の野中から作業の注意事項説明。6班に別れ記念撮影をしてから、それぞれの持ち場に分かれて9時ごろから作業スタートです。

私達3班は鹿山から緑図書館までが持ち場ですが、住宅街の歩道にはほとんどゴミは落ちていないのですね。それでも植え込みやU字溝などから新聞紙・空き缶・たばこの吸い殻など丹念に探せば意外とゴミは多いです。1時間余りで持ち場のコースを回り終わりました。土木の所長以下市職員の方々もたくさんのゴミを拾っていただきました。

職員及び名建協の皆さんありがとうございました。そしてお疲れさまでした。